釣りを始めたばかりの人が最初に悩むのが、「釣り糸ってどれを選べばいいの?」という問題ではないでしょうか。ナイロン、フロロカーボン、PEライン……お店に行くと似たような糸がずらりと並んでいて、どれも良さそうに見えるものです。

でも実は、釣り糸にはそれぞれ明確な特徴と向き・不向きがあり、「号数」の選び方ひとつで釣りの快適さや釣果までも変わってしまいます。

この記事では、初心者でもやさしく理解できるように、釣り糸の基本的な種類と、それぞれの特徴、そして失敗しない号数の選び方をわかりやすく解説します。読んだあとには、自分の釣りスタイルにぴったりの糸を選べるようになりますよ。

第1章:釣り糸の役割と「号数」の意味を知ろう

釣り糸は、魚と釣り人をつなぐ“たった一本の命綱”です。

どんなに良い竿やリールを使っても、糸が切れてしまえば魚は逃げてしまいます。

そのため、釣り糸の性質や太さを理解することは、釣りの基礎中の基礎といえるのです。

釣り糸の役割とは

釣り糸の役割は、大きく3つあります。

- 魚の引きを受け止めること

魚がかかったとき、その力を糸が吸収して竿やリールに伝えます。糸が細すぎると切れやすく、太すぎると感度が落ちたり飛距離が出にくくなったりします。 - ルアーやエサを自然に動かすこと

糸の太さや素材によって、水中での動きや沈み方が変わります。自然に見せたい釣りでは、糸の特性を活かすことが重要です。 - 魚や障害物との摩擦に耐えること

岩やテトラ、魚の歯との擦れは糸の天敵です。強度や耐摩耗性を理解して選ぶことで、根掛かりや糸切れを減らすことができます。

「号数」ってなに? 釣り糸の太さの単位

釣り糸を選ぶとき、必ず目にするのが「○号」という表示です。

これは糸の太さを表す日本独自の単位で、たとえば「1号」「2号」といった表記は、糸の直径を示しています。

ただし注意したいのは、「号数=強さ」ではないという点です。

同じ1号でも、ナイロンとPEでは強度がまったく違います。

| 種類 | 特徴 | 同じ号数での強度感 |

|---|---|---|

| ナイロン | 一般的でしなやか | 標準的な強さ |

| フロロカーボン | 硬く沈みやすい | ナイロンより少し強い |

| PEライン | 超高強度・細い | ナイロンの約2〜3倍の強度 |

「ポンド(lb)」表記も知っておこう

釣り糸のパッケージには、「号数」ではなくポンド(lb)で強度を表しているものもあります。

特に海外製ラインやルアー用ラインでは、「○lb(ポンド)」=その糸が耐えられる重さを意味します。

たとえば「6lb」と表示されていれば、その糸はおよそ**6ポンド(約2.7kg)**までの力に耐えられる、ということです。

| 表記 | 意味 | おおよその強度 |

|---|---|---|

| 4lb | 約1.8kgまでの引っ張り強度 | |

| 6lb | 約2.7kg | |

| 8lb | 約3.6kg |

ポンド表示は強度の目安として分かりやすい一方、太さ(直径)まではわからないという欠点もあります。

そのため、日本では号数・海外ではポンドというように使い分けられています。

釣具店では「1号=約4lb」「2号=約8lb」といった目安で表示されていることもあります。

釣り糸の強度について詳しく知りたい場合はこちらのツールをお使いください。

号数・ポンド数をどう見るか

号数は“太さの目安”、ポンドは“強さの目安”。

どちらも「どんな魚に・どんな釣り方で挑むか」を考えるヒントになります。

細ければ感度や食いが良く、太ければ安心感がある。

つまり、「どこで・何を釣るか」に合わせて選ぶことが大切です。

次の章では、釣り糸の代表格である「ナイロン」「フロロカーボン」「PEライン」の違いを詳しく紹介していきます。

それぞれの特徴を理解すれば、自分の釣りに最適な糸が見えてくるはずです。

第2章:釣り糸の主な種類と特徴

釣り糸にはいくつもの種類がありますが、現在もっとも一般的なのはナイロンライン・フロロカーボンライン・PEラインの3種類です。

それぞれに特徴や得意分野があり、釣り方や狙う魚によって使い分けられています。

ここでは、3種類の釣り糸の性質とメリット・デメリットを整理してみましょう。

ナイロンライン

ナイロンラインは、もっとも歴史が長く、釣り糸の中でも最も扱いやすい素材です。

柔らかくてしなやか、伸びがあるため魚の引きを吸収してくれます。

この「伸び」がクッションのように働くため、魚の急な引きにも強く、糸が切れにくいという利点があります。

初心者が最初に使う糸としては、ナイロンが最もおすすめです。

メリット

- 柔らかくて結びやすく、扱いやすい

- 伸びがあり、魚の引きを吸収する

- 価格が安く、入手しやすい

デメリット

- 吸水しやすく、時間とともに劣化する

- 直射日光や熱に弱い

- 水に浮くため、沈めたい釣りには不向き

向いている釣り

堤防のサビキ釣り、ウキ釣り、ちょい投げなど。

「まず釣りを始めてみたい」という人には、ナイロンが最適です。

フロロカーボンライン

フロロカーボンラインは、ナイロンに比べて硬く・重く・沈みやすいのが特徴です。

水中での屈折率が水に近く、魚から見えにくいという利点もあります。

また、摩擦に強く、岩やテトラ帯などの障害物の多いポイントでも切れにくいのが強みです。

そのため、底を攻める釣りや根魚狙いなどでは欠かせない存在です。

メリット

- 水中で見えにくい

- 硬くて沈みやすく、感度が高い

- 擦れや摩耗に強く、障害物に強い

デメリット

- 硬いため、扱いにくく結びが甘くなりやすい

- 張りが強いので、リールに巻いた際に糸が膨れることがある

- 特に寒い時期は糸が硬くなり、トラブルが起きやすい

- 伸びが少なく、魚の引きを吸収しにくい

- 価格がやや高め

向いている釣り

根魚釣り、バス釣りなど、底付近を狙う釣りに向いています。

また、後述するリーダー用の素材としても非常に優秀です。

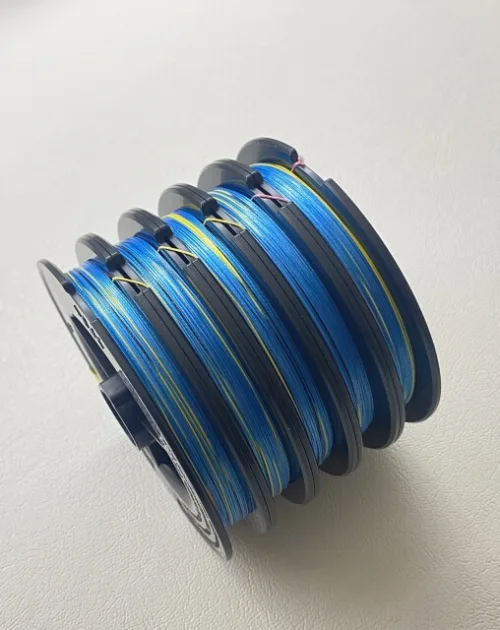

PEライン

PEラインは、極細の繊維を編み込んで作られた高強度・高感度のラインです。

同じ強度で比べると、ナイロンやフロロよりもはるかに細く、飛距離が伸びやすいのが特徴です。

伸びがほとんどないため、魚のアタリをダイレクトに感じ取ることができ、ルアー釣りやエギングなどで人気があります。

メリット

- 細くても非常に強い

- 伸びがほとんどなく、高感度

- 軽く、遠投性能が高い

デメリット

- 擦れや摩耗に弱い

- 結束がやや難しく、慣れが必要

- 水や風の影響を受けやすい

- リーダーの結束が必須で、切れた際には再度リーダーを結び直さなければならない

向いている釣り

ルアー釣り、エギング、ジギング、シーバス釣りなど、感度と飛距離を重視する釣りに最適です。

ただし、岩場や障害物が多い場所では擦れに弱いため、フロロやナイロンのリーダーを結束して使うのが一般的です。

【補足】4本編みと8本編みの違い

PEラインには、主に「4本編み(4本撚り)」と「8本編み(8本撚り)」の2種類があります。

どちらも基本構造は同じですが、編み込む繊維の本数によって性質が変わります。

| 種類 | 特徴 | 向いている釣り |

|---|---|---|

| 4本編み(4ブレイド) | 張りが強く、表面がややザラついている。耐摩耗性が高く、根ズレに強い。風に強く、感度も良好。 | 根魚釣り、ロックフィッシュ、ライトショアジギングなど、岩場メインの釣り |

| 8本編み(8ブレイド) | しなやかで表面が滑らか。キャスト時の抵抗が少なく、飛距離が出やすい。結束性も良いが、擦れにはやや弱い。 | エギング、シーバス、ジギング、ルアー全般など、遠投・操作重視の釣り |

つまり、

- 耐久性重視なら4本編み

- 飛距離と操作性重視なら8本編み

という選び方が基本になります。

初心者はまず4本編みで扱いに慣れ、釣り方に合わせて8本編みにステップアップしていくのがおすすめです。

3種類の特徴まとめ

| 種類 | 強度 | 感度 | 伸び | 摩耗耐性 | 扱いやすさ | 飛距離 | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ナイロン | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | サビキ・ウキ釣り・ちょい投げ |

| フロロ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | × | 根魚・バス・フカセ |

| PE | ◎ | ◎ | × | × | △ | ◎ | ルアー・エギング・ジギング |

それぞれに長所と短所があり、「万能な釣り糸」は存在しません。

大切なのは、自分の釣りスタイルに合わせて使い分けることです。

次の章では、具体的に釣りの種類や状況に応じた釣り糸の選び方を解説していきます。

どのラインを選べば快適に釣りができるのか、実践的な視点から見ていきましょう。

第3章:釣りスタイル別の釣り糸の選び方

釣り糸の特徴を理解したら、次は実際に「どんな釣りでどんな糸を使うか」を考えてみましょう。

ここでは、代表的な釣りスタイルごとに、適したラインの種類と太さの目安を紹介します。

サビキ釣り・ちょい投げ釣り

初心者に最も人気があるのが、堤防からのサビキ釣りやちょい投げ釣りです。

このような釣りでは扱いやすさが最優先。

トラブルが少なく、魚の引きを吸収してくれるナイロンラインが最適です。

おすすめの組み合わせ

- メインライン:ナイロン 2号(約8lb)前後

- 特徴:しなやかでトラブルが少ない。扱いやすく、コスパも良い。

- ポイント:劣化しやすいため、数回の釣行ごとに交換するのがおすすめ。

ウキ釣り・フカセ釣り

ウキ釣りやフカセ釣りでは、風や潮の影響を受けやすく、糸絡みなどのトラブルが起きやすい釣りです。

そのため、トラブル回避と扱いやすさを重視したナイロンラインがおすすめです。

おすすめの組み合わせ

- メインライン:ナイロン 2号(約8lb)〜3号(約12lb)

- 特徴:しなやかで扱いやすく、ラインコントロールがしやすい。伸びがあるため、ハリス切れも防ぎやすい。

ルアー釣り・エギング

ルアー釣りやエギングでは、飛距離と感度が最重要。

遠投性に優れたPEラインを使用し、先端にフロロカーボンのリーダーを結束するのが一般的です。

おすすめの組み合わせ

- メインライン:PE 0.6号(約12lb)〜1.0号(約20lb)

- リーダー:フロロカーボン 2号(約8lb)〜3号(約12lb)

- 特徴:感度が高く、ルアー操作がしやすい。

- ポイント:リーダーを結ぶノットを確実に。結び目の強度が釣果を左右します。

根魚狙い(アイナメ・ソイ・カサゴなど)

根魚は岩礁帯に潜むため、糸の擦れや根掛かりとの戦いになります。

このような釣りでは、PEラインの強度と感度を活かしつつ、先端には太めのフロロカーボンリーダーを組み合わせます。

おすすめの組み合わせ

- メインライン:PE 1号(約20lb)〜2号(約30lb)

- リーダー:フロロカーボン 4号(約16lb)〜6号(約24lb)

- 特徴:感度が高く、岩場でのアタリを正確にキャッチできる。

- ポイント:リーダーを長め(1.5〜2m)に取り、擦れへの耐性を高める。

シーバス・ライトショアジギング

シーバスや青物を狙う釣りでは、引きの強い魚に対応するための強度が必要です。

PEラインをメインにし、太めのフロロリーダーを組み合わせましょう。

おすすめの組み合わせ

- メインライン:PE 1.0号(約20lb)〜1.5号(約30lb)

- リーダー:フロロカーボン 4号(約16lb)〜6号(約24lb)

- 特徴:強度と感度のバランスが良く、遠投性能も高い。

- ポイント:摩耗によるリーダーの劣化には注意。定期的な交換が必要です。

ライン選びの考え方まとめ

| 釣りスタイル | メインライン | リーダー | 特徴 |

|---|---|---|---|

| サビキ・ちょい投げ | ナイロン 2号(8lb) | 不要 | 扱いやすく初心者向き |

| ウキ・フカセ釣り | ナイロン 2〜3号(8〜12lb) | 不要 | トラブルが少なく扱いやすい |

| ルアー・エギング | PE 0.6〜1号(12〜20lb) | フロロ 2〜3号(8〜12lb) | 感度と飛距離が抜群 |

| 根魚釣り | PE 1〜2号(20〜30lb) | フロロ 4〜6号(16〜24lb) | 擦れに強く、根掛かり対策に最適 |

| シーバス・ショアジギング | PE 1〜1.5号(20〜30lb) | フロロ 4〜6号(16〜24lb) | パワーと飛距離の両立 |

釣り糸の選び方に「絶対の正解」はありません。

しかし、釣り方や狙う魚に合った組み合わせを意識すれば、トラブルが減り、釣果は確実に伸びていきます。

「釣り糸選び=釣りを快適にする工夫」だと考えると、ライン選びも楽しくなってくるはずです。

第4章:リーダーの役割と号数の合わせ方

PEラインを使う釣りでは、ほぼ必ずといっていいほど「リーダー」と呼ばれる糸を先端に結びます。

このリーダーがあるかどうかで、釣果やトラブルの発生率が大きく変わります。

ここでは、リーダーを使う理由と、正しい号数(ポンド数)の組み合わせ方を解説します。

リーダーとは何か

リーダーとは、メインライン(主にPEライン)の先端に結ぶ、短い別素材の糸のことです。

通常、フロロカーボンまたはナイロンラインを使用します。

PEラインは非常に強くて感度も高い一方で、摩擦や衝撃に弱いという欠点があります。

岩や魚の歯に擦れるとすぐ切れてしまうため、その弱点を補うのがリーダーの役割です。

リーダーを使う主な理由

- 擦れ(根ズレ)に強くなる

フロロカーボンやナイロンのリーダーを先端に付けることで、岩やテトラに当たっても切れにくくなります。 - ショックを吸収する

PEラインは伸びがないため、魚の急な引きで切れることがあります。

リーダーを付けることで、クッションの役割を果たし、ラインブレイクを防ぎます。 - 魚から見えにくくする

PEラインは太さの割に目立ちやすい色をしていることが多く、魚に違和感を与える場合があります。

透明なリーダーを付けることで、魚に警戒されにくくなります。

リーダーの素材と特徴

| 素材 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| フロロカーボン | 硬くて擦れに強く、水中で見えにくい | ルアー釣り・根魚・ジギングなど |

| ナイロン | しなやかで伸びがあり、扱いやすい | サビキ釣り・エギング・ライトゲームなど |

フロロカーボンは擦れや摩耗に強い反面、硬くて結束が難しいことがあります。

ナイロンは扱いやすく柔らかいため、初心者が結びに慣れるまではナイロンリーダーを使うのもおすすめです。

リーダーの長さの目安

一般的には、1〜2メートル程度が基本です。

ただし、釣り場の環境やターゲットによって使い分けるとより効果的です。

| 釣りスタイル | リーダーの長さ | 備考 |

|---|---|---|

| エギング・ライトゲーム | 1m前後 | 操作性を重視 |

| シーバス・ジギング | 1.5〜2m | ショック吸収と擦れ対策 |

| 根魚釣り | 2m前後 | 岩との擦れに強くするため長めに取る |

号数・ポンド数の合わせ方

PEラインとリーダーを組み合わせるときは、強度バランスが大切です。

リーダーを太くしすぎると、結び目が滑って切れやすくなり、逆に細すぎると魚に切られてしまいます。

下の表を目安にすると、ほとんどの釣りに対応できます。

| メインライン(PE) | おすすめリーダー(フロロ・ナイロン) |

|---|---|

| 0.4号(約8lb) | 1.5〜2号(約6〜8lb) |

| 0.6号(約12lb) | 2〜3号(約8〜12lb) |

| 0.8号(約16lb) | 3〜4号(約12〜16lb) |

| 1.0号(約20lb) | 4号(約16lb) |

| 1.5号(約30lb) | 5〜6号(約20〜24lb) |

| 2.0号(約35lb) | 6〜8号(約24〜30lb) |

この表のように、PEラインの約2〜3倍の太さ(強度)のリーダーを目安にするとバランスが良く、結束強度も安定します。

結束方法のポイント

リーダーをPEラインに結ぶ際には、強度を保ちながら細く仕上げることが大切です。

代表的な結び方は以下の通りです。

- FGノット:強度が高く、ルアー釣りに最も人気

- 電車結び:初心者でも覚えやすいが、強度はやや劣る

初心者のうちは、まず簡単で確実な結び方を覚えることから始めましょう。

慣れてきたらFGノットなどの高強度ノットに挑戦するのがおすすめです。

第5章:初心者が失敗しがちな釣り糸の選び方

釣り糸はシンプルに見えて、実は“奥が深い”道具です。

初心者のうちは「どれを選んでも同じだろう」と思いがちですが、ほんの少しの違いがトラブルや釣果に大きく影響します。

ここでは、特に初心者がやりがちな釣り糸の失敗と、その防ぎ方を紹介します。

1. 糸を長く使いすぎて劣化させてしまう

釣り糸は見た目が変わらなくても、紫外線・摩擦・水分によって少しずつ劣化しています。

特にナイロンラインは吸水性が高いため、時間が経つと強度が落ちやすく、切れやすくなります。

防ぎ方

- 数回釣りに行ったら、新しいラインに巻き替える

- 釣行後は真水で軽く洗ってから乾燥させる

- 直射日光を避けて保管する

少しの手間で、糸の寿命が大きく変わります。

2. PEラインを直結して使ってしまう

PEラインは非常に強いですが、擦れに弱く、ショックを吸収できないという欠点があります。

リーダーを付けずに使うと、岩や魚の歯で簡単に切れてしまうことがあります。

防ぎ方

- 必ずナイロンまたはフロロカーボンのリーダーを結ぶ

- 結び目のチェックを怠らない

PEラインは「強い糸」ではなく、「正しく扱えば最強の糸」です。

リーダーとの組み合わせが前提だという点を忘れずに。

3. 強度ばかり重視して太い糸を選んでしまう

「太い糸なら切れにくい」と思って選んでしまうのも初心者に多いミスです。

実際には、太い糸ほど水の抵抗を受けやすく、感度や飛距離が落ちるというデメリットがあります。

防ぎ方

- 釣り場の環境とターゲットのサイズを考えて選ぶ

- 太さよりも「バランス」を意識する

釣り糸は“強さ”よりも“適正”が大切です。

4. 価格だけで選んでしまう

安価なラインは手軽ですが、素材の質やコーティングの耐久性が低い場合があります。

特にPEラインは品質の差が大きく、安物だと結束部が滑りやすくなったり、毛羽立ったりすることもあります。

防ぎ方

- 評判の良いメーカーを選ぶ(例:ダイワ、シマノ、サンライン、よつあみなど)

- 安すぎるPEラインは避け、信頼できる製品を選ぶ

品質の高いラインは結果的に長持ちし、トラブルも減るため、コストパフォーマンスはむしろ良くなります。

5. 結び目の弱さを軽視してしまう

初心者のうちは、結び方の強度が十分でないケースも多く見られます。

どんなに強い糸でも、結び目が滑れば意味がありません。

防ぎ方

- 代表的な結び方(クリンチノット、ユニノットなど)を正確に覚える

- 結束時に唾や水で濡らして摩擦熱を防ぐ

- 結び終えたら、必ず軽く引いて確認する

“丁寧に結ぶ”だけで、ラインブレイクの多くは防げます。

第6章:まとめ|釣り糸を理解すれば釣りがもっと楽しくなる

釣り糸は、一見ただの“糸”のように思えるかもしれません。

しかし実際には、魚とのやり取りを支え、釣り人の技術を引き出す最も重要なパーツのひとつです。

ナイロン・フロロカーボン・PE――

それぞれの素材にははっきりとした個性があり、釣り方や環境によって「最適な糸」は変わります。

ナイロンならトラブルが少なく、安心して釣りを楽しめます。

フロロカーボンなら水中のアタリを正確に感じ取れ、底を攻める釣りに最適です。

PEラインなら遠投と高感度で、より広い範囲を探ることができます。

それぞれの特性を理解して選ぶことで、釣りのスタイルがぐっと広がります。同じ魚を釣るにも「自分らしいアプローチ」ができるようになります。